<絵図と地形>

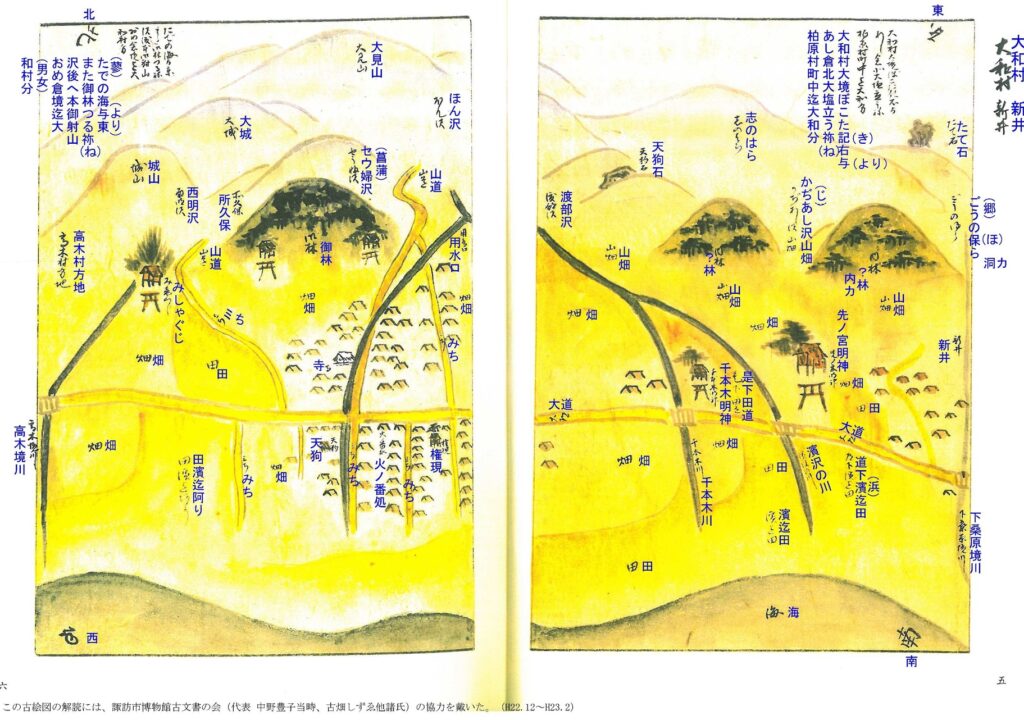

図下側に湖岸線を西~南へ描く。図中央やや下に大道(甲州街道)を描き、街道を挟み展開

する大和集落が描かれる。

大道は、南から下桑原境川・浜沢の川・千本木川・用水・高木境川を渡り高木村へ抜ける。大

道から海(諏訪湖)までの間に田と畑が分布する。用水に沿い道下と道上に人家が軒を並べる。

道下には、天狗・火ノ番処・権現の名が記される。

下桑原境側に新井の小集落が描かれる。

道上の集落部に郷の洞、山畑、内林、先の宮明神、かじあし沢山畑、田道、千本木明神、渡部

沢、山道、ほん沢、寺、菖蒲沢、御林、山道、みしゃぐじ、西明沢、所久保、高木境川が記載さ

れる。

山体上部に城山、大城、大見山、ほん沢、天狗石、志のはら、たて石の記載がある。

〔家数・石高〕

家数 八拾弐軒 内奉公人家七軒 寺一ヶ所

御城より弐拾六町四拾八間五尺 大和村六地蔵䭟

元高 三百弐拾石六斗

高 三百九拾七石八斗九升三合壱勺

物成 弐百五拾九石四斗三升五合四勺六才

大見山からほん沢が流れ出し湖までの間に扇状地が形成された。扇頂部で用水を分流させた

後千本木川・浜沢の川となり湖に流入する。

断層崖が、三角末端面を見せ、崖下に崖錐斜面を発達させている様子を描く。城山から西明

沢が流出し高木境川となり、ごうの保らから下桑原境川の小河川が流出する。この二つの小河

川に挟まれた千本木川扇状地に集落は立地している。湖の浜に沿って低平地があり、水田が拓

かれ、集落内と山間に畑が分布する。

<地質>

集落背後の山地を新世代第四紀火山岩類が覆い、湖側に扇状地堆積土層と崖錐に堆積した土

石が分布する。

諏訪市・下諏訪町間を流下する境川(No.1)と千本木川扇状地の扇頂部(No.2)と湖岸扇端

部(No.3)の地質調査結果を掲げる。

〔ボーリング柱状図〕

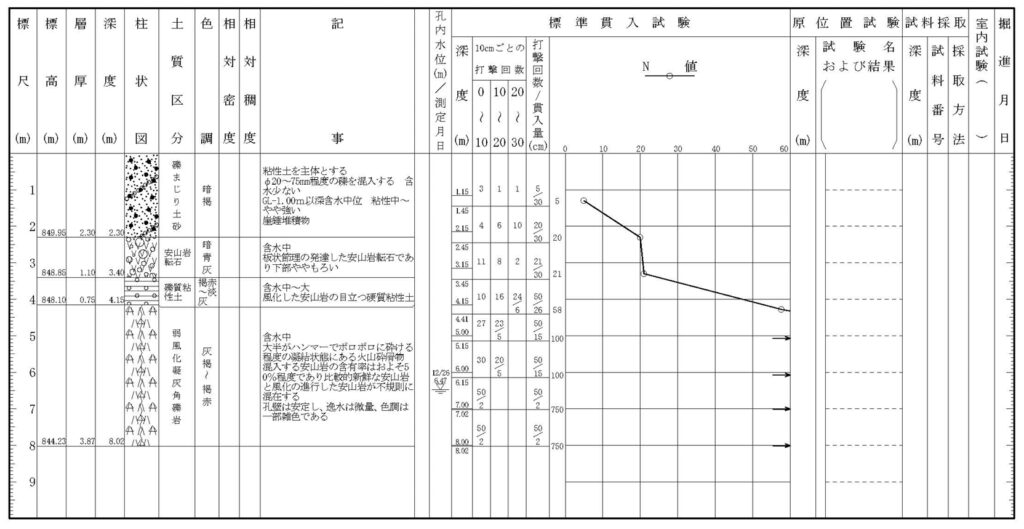

<境川谷口えん堤地点>

諏訪市と下諏訪町の境を流下する小河川(境川)の谷口に計画された砂防えん堤の調査デ

ータである。

山体は第三紀火山砕屑岩(塩嶺累層)から成り、湖に向け最大傾斜方向に谷が発達し、谷

より下方に扇状地が形成され谷口を古道(鎌倉街道)が通過し、湖の間に集落が立地する。

急流河川の谷口部に相当し、基盤岩を侵食し谷が発達し、谷中に谷頭から供給された土石

や谷壁斜面から崩落・堆積した土砂が堆積している。

GL~-2.30m 礫まじり土砂、N=5~20(谷中堆積崖錐堆積土層)

~-3.40m 安山岩転石、谷上部から供給された転石

~-4.15m 礫質粘性土、風化安山岩が目立つ硬質粘性土(基盤岩風化域)

~-8.02m 弱風化凝灰角礫岩、N≧50(基盤岩)

柱状図

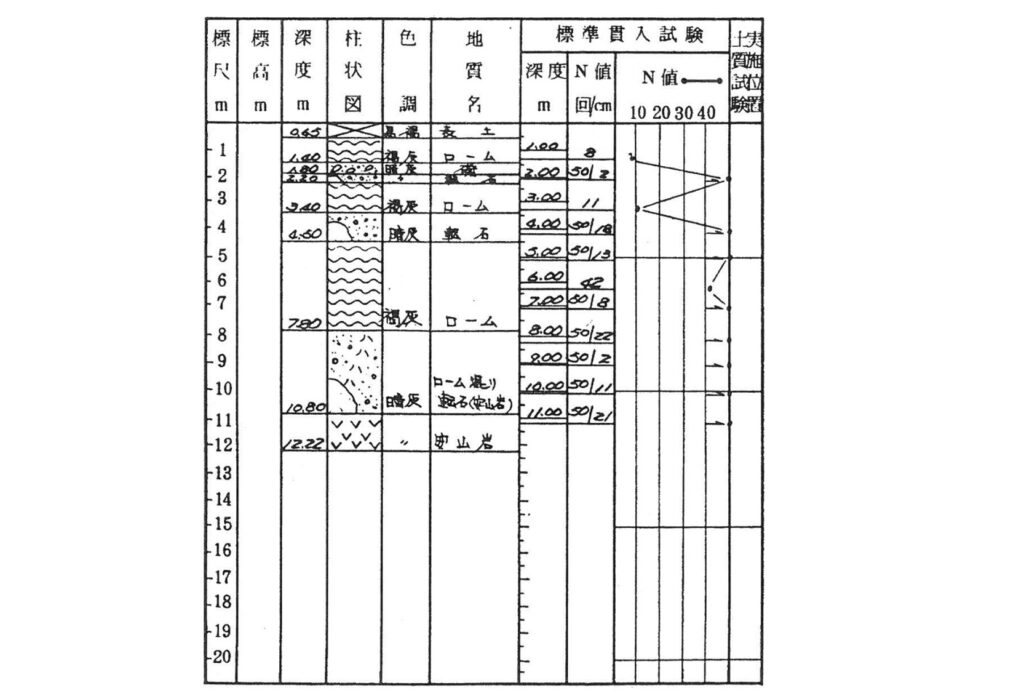

<千本木川谷口左岸段丘地点>

千本木川の谷口左岸の建物地盤調査データである。千本木川が山体を侵食し、谷口から湖

の間に扇状地を形成する。谷底には谷中を移動・堆積した土石が堆積する。谷壁斜面には、

崖錐と段丘面が発達する。

調査地点は、谷口左岸の段丘ないし崖錐斜面に位置し、基盤岩の上に上流部から供給され

た土石、火山灰、谷壁斜面から供給された土砂が堆積している。

GL~-0.65m 表土、耕作土

~-1.40m ローム

~-2.20m 礫・転石、挟在砂礫

~-3.40m ローム

~-4.50m 転石

~-7.80m ローム、礫まじりローム

~-10.80m ローム挟在転石

~-12.22m 安山岩

柱状図

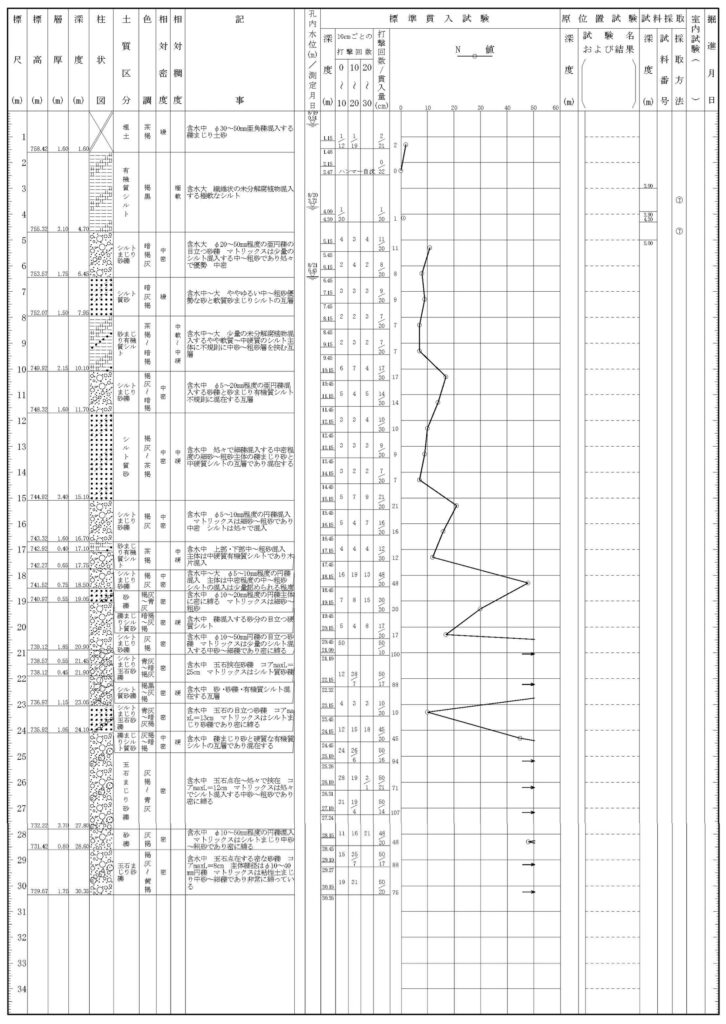

<千本木川扇端部(湖岸)>

千本木川扇状地の土砂が湖に到達している。

扇状地堆積土層が、現在の湖水面の下に連続していると考えられる。

千本木川の流域には、千本木川の谷口を通過する断層の他に諏訪湖東縁断層に平行する方

向に発達する断層が存在する。流域からの土石の供給量は大きく、谷口から湖に向け扇状地

の土石が堆積する。

盆地東壁山体は隆起し、盆地側は沈下すると考えられている。谷口から形成される扇状地

は、限り無く連続しようとするが、或る時期に形成された扇状地土層(盆地内土層)は盆地

底の沈下と伴に沈下し、静水面(湖)に置き換わり発達が止まる。静水面には、河流による

土砂の堆積は無く、低湿地の軟弱土層が生成する。

No.3 地点では、湖畔を埋めた人工土層の下に GL-4.70mまで極めて軟弱な有機質シルトが

分布する。

GL-4.70~7.95m間のシルトまじり砂礫は、湖畔の低湿地に千本木川の砂礫が突入し堆積し

た土層と考えられる。

この砂礫層堆積の前に、GL-7.95~10.10mの砂まじり有機質シルトの土層を堆積した時期

がある。この時期は、盆地内土層の沈下が比較的緩やかに進み、低湿地土層の生成が緩やか

に進行したものと推定される。

GL-10.10~11.70mの砂礫突入を挟む。山体側からの土砂の供給がやや多く、湖中に扇状地

が少し進出したと考えられる。

GL-11.70~15.10mのシルト質砂の堆積があり、下位に扇状地砂礫と静水面に係わるシルト

層の混在ないし互層が続く。

GL-18.00m以深は、砂礫が次第に多くなる。この盆地内堆積土層が堆積した期間は長く、

静水面に係わるシルト・腐植土系土層を挟在しないことから、陸上の崖錐ないし扇状地の状

態が続いたものと考えられる。

この GL-18~20m以深の盆地内土層が堆積して以後、多くの沈下があり、現在の地表面に連

なる土層が生成・堆積したと考えることが出来る。

柱状図

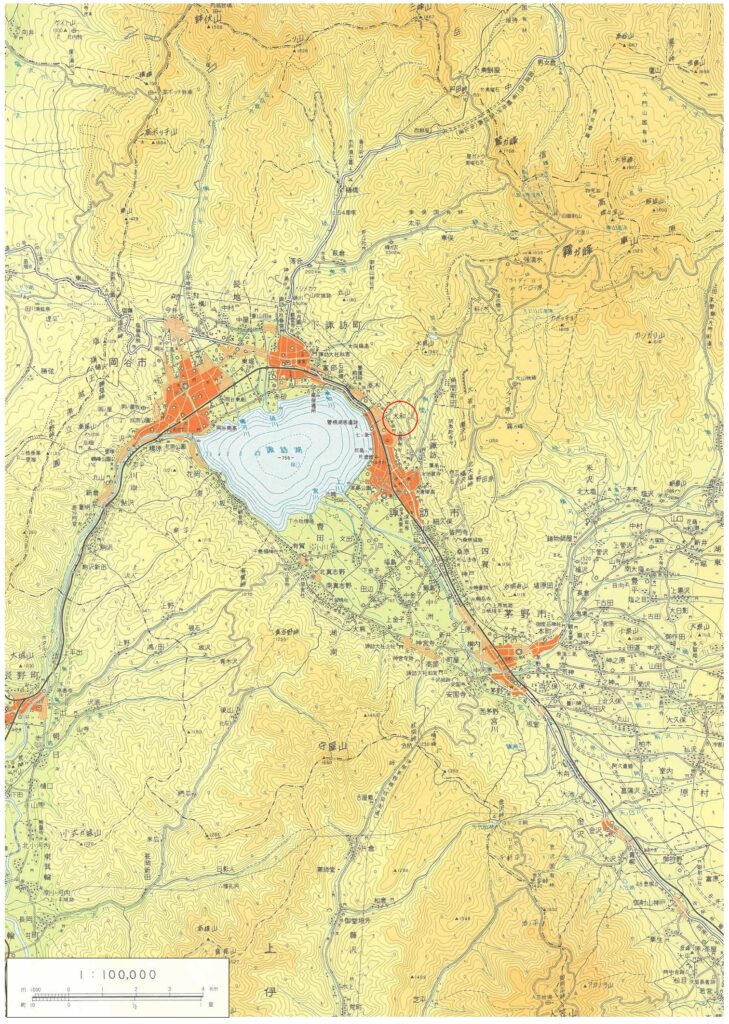

諏訪地図(諏訪教育会 S41)

諏訪藩主手元絵図(諏訪史談会 S60)